Wie man in Marburg vor 800 Jahren gesprochen hat, kann man nur vermuten. Uns liegen keine Quellen vor, die uns einen direkten Einblick in die gesprochene Sprache vermittelten. Doch nach allem, was wir heute über die Entwicklung des Deutschen wissen, dürften die heutigen Dialekte dem damaligen Sprachstand einigermaßen nahe kommen, wenn sie auch kein konsequentes Abbild liefern. Es könnte also gut sein, dass ein Satz des Typs merr sey mäure enn hu Doscht (wir sind müde und haben Durst), wie er aus Wehrda überliefert ist oder ois Berj sei net sihr huk, au sei viel hiher (unsere Berge sind nicht sehr hoch, eure sind viel höher) aus Altenvers schon zur Zeit der Stadtgründung verstanden worden wäre. Ob die Menschen damals allerdings auch genau so gesprochen haben, lässt sich schwer sagen.

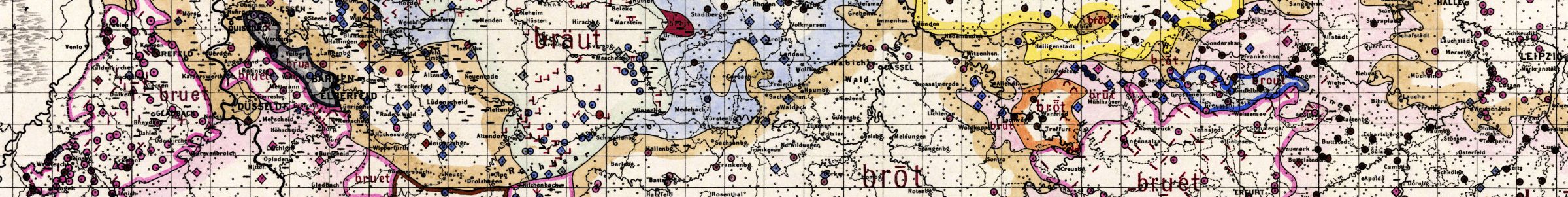

Einiges ist immerhin rekonstruierbar und der einfachste Weg zu einer solchen Rekonstruktion ist eine Verortung der Marburger Sprachlandschaft auf Grundlage der ältesten sprachräumlichen Grenzen, die uns heute bekannt sind. Übrigens wurde ausgerechnet in Marburg mit dem Deutschen Sprachatlas der Grundstein für eine solche Rekonstruktion gelegt. Aus dem dort enthaltenen Material wird für die weitere kurze Beschreibung – wenn nicht anders ausgewiesen – auf eine Dialektdokumentation aus Marburg-Weidenhausen und eine weitere aus der Ketzerbach zurückgegriffen. Auch die Belege aus Wehrda und Altenvers stammen aus diesem Material, das den Sprachstand um 1880 dokumentiert (einzusehen unter http://www.regionalsprache.de). Von dort aus lässt sich auf die früheren Jahrhunderte zurückblicken.

Sprachgeographische Einordnung

Zu sagen, in Marburg spricht man Hessisch, wird der Sache nicht gerecht. Wurden in älteren Dialekteinteilungen tatsächlich mehrere der in Hessen angesiedelten Dialekte zusammengefasst, so hat sich inzwischen die Einsicht durchgesetzt, dass Hessen mehrere Sprachgruppen beheimatet, darunter das Osthessische, das Rheinfränkische und das Nordhessische. Marburg zählt zum vierten Sprachraum (von den im nördlichsten Teil Hessens angesiedelten niederdeutschen Dialekten soll hier abgesehen sein), dem Zentralhessischen, an dessen nördlicher Grenze es liegt. Dieses Zentralhessische (mitunter auch als Mittelhessisch bezeichnet) lässt sich sprachlich recht gut bestimmen.

Zunächst einmal haben die hiesigen Dialekte an der sog. Hochdeutschen Lautverschiebung (auch Zweite Lautverschiebung genannt) teilgenommen, d. h. sie haben einige der ehemals germanischen Konsonanten aufgegeben und Sprachformen angenommen, wie sie im gesamten mittel- und süddeutschen Raum zu finden sind. Zu beachten ist, dass die Aufgabe des germanischen Konsonantismus – anders als in den südlichen Regionen des deutschen Sprachraums – im Zentralhessischen nur teilweise erfolgte. So bestehen in der erwähnten Dokumentation von Weidenhausen lautverschobene Formen des Typs wos (= hochdeutsch was vs. nördliches wat, vgl. englisch what), äch (= ich vs. ik/ek) oder Läffel (= Löffel vs. läpel) neben Formen des Typs Pond (Pfund), Äppel (Äpfel), Kopp (Kopf). Da die zweite Lautverschiebung im Laufe des Frühmittelalters abgeschlossen war, wird man davon ausgehen dürfen, dass zur Zeit der Stadtgründung eine wie hier beschriebene Variation vor Ort zu hören gewesen ist, also z. B. germanisches p neben hochdeutschem pf/f. Bisweilen sind sogar alte und neue Formen im selben Wort zu finden, wie in Peffer, wo germanisches p und hochdeutsches f begegnen. Auch das dürfte dem hochmittelalterlichen Sprachstand entsprechen. Eine Kennform des Vokalismus findet sich im Wort Brourer (Bruder), das westlich mit -o- (z. B. Brorer im Siegerland), nördlich und östlich mit -u- begegnet (z.B. Brurer in Wetter oder Brurrer in Kirtorf), weswegen die Einordnung des -ou- entweder als historische Annäherung eines älteren -o- an jüngeres -u- naheliegt oder aber eine sprachgeographische Ausgleichsform zwischen diesen Lauten besteht. Das Alter dieses Doppellauts ist jedenfalls ungesichert.

Darüber hinaus lassen sich weitere stabile Merkmale identifizieren, die hier nicht einmal im Ansatz erschöpfend dargestellt werden können. Stellvertretend sei auf das Personalpronomen he (er) verwiesen, das ebenfalls auf germanische Zeit zurückgeht (s. Sprachspuren 1(1)). In der Formenbildung ist die Verwendung eines Endungs-nin der 1. P. Sg. bemerkenswert: äch schloan (ich schlage, s. o.), äch verstinn (ich verstehe, Ketzerbach: ächv‘rstihn). In diesem Zusammenhang ist auch auf das durch Verwendung unterschiedlicher Wortformen (sog. Suppletion) gebildete Hilfsverb sein zu verweisen, das im Dialekt z. B. in der 1. P. Sg. mit einem anderen Wortstamm grammatikalisiert wurde: äch sein (ich bin), der auch für die 1. P. Pl. gilt: m’r sein (wir sind). Das zweite Hilfsverb haben fällt hingegen durch eine verkürzte Form äch hun auf (ich habe, Ketzerbach: äch hau), die historisch, und so vermutlich auch vor 800 Jahren, mit Langvokal (evtl. auch â) gebildet wurde. Solche Formen, die häufig bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen, sind aus alt- und mittelhochdeutschen Quellen wohlbekannt und für westmitteldeutsche Dialekte nicht ungewöhnlich. Erst aus der spezifischen Kombination solcher Phänomene ergibt sich die individuelle Besonderheit der einzelnen Dialekte.

Historische Veränderung

Die auffallende Stabilität der genannten Sprachphänomene heißt aber nicht, dass alle im 19. Jh. nachweisbaren und auch heute noch zu findenden dialektalen Merkmale sich im Laufe der Zeit nicht verändert hätten. Ganz im Gegenteil haben sich über die Jahrhunderte hinweg auch neue dialektale Phänomene ausgebildet. Insbesondere die Lexik gilt als offen für Veränderung. Kaum mehr bekannt dürften heute z. B. die Ausdrücke sein, die während der 1940er Jahre im Rahmen des Deutschen Wortatlasses, ebenfalls von Marburg aus, erhoben wurden: Gääst (Ziege; Ockershausen), Golle (Großmutter; Cappel), Käppche und Blättche (Ober- und Untertasse; Ockershausen), nicht einmal Zehschmerze im Sinne von Zahnschmerzen (Cappel) ist zu erwarten. Ob es diese Ausdrücke bereits vor 800 Jahren gab, ist abgesehen von Gääst, das schon im Frühmittelalter belegt ist, eher unwahrscheinlich, zumal es die Konzepte und Gegenstände mitunter noch gar nicht gab.

Daneben soll an dieser Stelle eine Besonderheit vorgestellt werden, die ähnlich wie die Phänomene der historischen Lautverschiebung, zu einer hohen Variation in den zentralhessischen Dialekten geführt hat: die sogenannte Schwa-Apokope. Mit „Schwa“ wird ein nicht-akzentuierbarer Vokal in Vor- oder Endsilben eines Wortes verstanden, der ziemlich genau in der Mitte des oralen Artikulationsraums gebildet wird. Konkret handelt es sich um das auslautende ‑e wie im Wort Affe. Der Ausdruck „Apokope“ meint, dass dieses ‑e am Ende einzelner Wörter ausgefallen ist. So ist z. B. im Erhebungsbogen aus Weidenhausen zu lesen: Äch schloan däch gleich mettem Kochläffel im de Ohrn, du Aff! Aff ist es zudem, das aus der Ketzerbach gemeldet wurde, also eine Form ohne -e wie sie auch für andere Dialektwörter in Marburg typisch ist: heit (heute), Fäiß (Füße), Gens (Gänse), Käi (Kühe). Historisch ist dieses Phänomen aber zumindest in Marburg noch nicht sehr alt. Die heute bekannten Quellen deuten an, dass der Prozess im 13. Jh. wohl im Süden Österreichs eingesetzt hat und dann über mehrere Jahrhunderte immer weiter nach Norden gewandert ist. In der Marburger Gegend dürfte er spätestens im 16. Jh. angekommen sein. Doch auch hier ist wieder keine Einheitlichkeit anzusetzen. In den Erhebungsbögen aus Weidenhausen und der Ketzerbach finden sich ebenfalls: uhne (ohne), kahle (kalte), mäire (müde), goure (gute), ahle (alte) äch glohwe (ich glaube), neie (neue). Es sind dies also vorrangig Adjektive, womit ein Wortartenunterschied vorliegt. Allerdings finden sich mit Bärschte (Bürste), Ohwe (Ofen) und Flasche (Bodälje in der Ketzerbach) auch Substantive mit ‑e, jedoch keine Plurale wie bei den zuerst genannten Beispielen. Auf diese Weise sind die Verhältnisse also recht kompliziert und bis heute auch nicht vollständig erschlossen. Die eigentliche Besonderheit besteht darin, dass schon wenige Kilometer nördlich die Beispiele des Typs Fäiß (Füße) mit ‑e begegnen (z. B. Fäise in Michelbach oder Feuße in Wehrshausen), während einige der Beispiele des Typs mäire (müde) schon vor den Stadtmauern ohne ‑e auftreten (z.B. moi in Cappel und Moischt). Mit anderen Worten hat der historische Prozess in der Marburger Gegend gestoppt, was letztlich zu einer geographisch eng begrenzten Übergangssituation zwischen ‑e‑Erhalt und ‑e‑Schwund geführt hat. Für die Rekonstruktion der Stadtsprache vor 800 Jahren lässt sich aus den Beispielen ableiten, dass wir für die damalige Zeit von einem vokalischen Auslaut dieser Wörter ausgehen können. In vielen Fällen dürfte es sich auch schon um einen Schwa-Laut gehandelt haben.

Ausblick

Wie es mit den Dialekten weitergehen wird, ist nicht schwer zu prognostizieren. Die Unterschiede, die noch im 19. Jh. zwischen Weidenhausen und der Ketzerbach wie oben angedeutet greifbar waren, sind selbst bei älteren Personen längst überformt. Nicht zu übersehen ist zudem, dass die Kinder und Jugendlichen schon länger nicht mehr im Dialekt sozialisiert werden. Zugleich lässt die Verworrenheit, die sich aus den oben beschriebenen Verhältnissen in Teilen ergibt, erkennen: Einen Dialekt muss man in der Phase der allgemeinen Sprachsozialisation erwerben, man kann ihn im fortgeschrittenen Alter nicht oder nur unter größter Anstrengung fehlerfrei erlernen. Umgekehrt bedeutet das Beherrschen eines dialektalen Systems eine eigene Sprach‑, besser: Mehrsprachigkeitskompetenz, die in ihrem sozialen aber auch kognitiven Wert nicht unterschätzt werden darf und daher gesellschaftlich, v. a. aber politisch mehr Aufmerksamkeit verdient – und dringend benötigt.

Immerhin ist der Abbau der Dialekte zumindest vorerst nicht gleichbedeutend mit dem allgemeinen Verlust regionaler Markierungen im Sprechen. Es gibt durchaus Merkmale, die sich auch in jüngeren Personenkreisen halten, man denke z. B. an Formen des Typs net für nicht, die Verwendung von Artikeln beim Personennamen des Typs da ist die Maria vs. da ist Maria oder aber die Besonderheit des als in der Verwendung eines Temporaladverbs wie in samstags gehe ich als einkaufen. Unter solchen Äußerungen sind in unserer Gegend nicht selten Varianten zu finden, die sich originär auf die jüngere Stadtsprache Frankfurts zurückführen lassen. Das ist durchaus bemerkenswert, reichte doch der Einfluss Frankfurts sprachhistorisch nicht so weit nach Norden.

Doch gibt es auch Kleinregionales, das seine dialektale Herkunft nicht immer direkt offenbart. Als Zugezogener fällt einem in Marburg (wie auch im Umland) ein diskurssteuerndes hier auf. Es handelt sich dabei um eine Partikel, die verwendet wird, um z. B. in einem Gespräch eine thematische Wendung herbeizuführen: Hier! Ich geh‘ jetzt heim. Es liegt nahe, diese Form als Verweis auf einen Ort, z. B. den Standort des Sprechenden, aufzufassen, womit man aber falsch läge. Was es damit auf sich hat, wird deutlich, wenn man das Lautsystem der Marburger Gegend in Betracht zieht. Dann wird deutlich, dass das dialektale i (z. B. biese) für hochdeutsches ö steht (böse). Vor diesem Hintergrund ist klar, dass hiereigentlich die Befehlsform hör‘! meint (hochsprachliches Lokaladverb hier lautet dialektal übrigens häi). Es ist dies also eine originär dialektale Variante und formal möglicherweise ein Relikt aus der frühesten Stadtgeschichte vor rund 800 Jahren. Man kann davon ausgehen, dass sich diese historisch basisdialektale Form auch in Zukunft noch halten wird, auch wenn den Leuten nicht klar sein dürfte, dass sie damit den Dialekt entlehnen. Wer auch immer in diese frühe Zeit hineinhören will, sollte den Weg aufs Land und den Kontakt mit den Menschen vor Ort suchen. Wer dann noch eigene Sprachaufnahmen umsetzen möchte, um das kulturelle Erbe Dialekt vielleicht sogar für die nächsten 800 Jahre zu bewahren, sei an den Deutschen Sprachatlas verwiesen.

Anmerkung

Dieser Text wurde 2022 ursprünglich im Programmbuch zum Stadtjubiläum MR800 abgedruckt und nochmals im MR800 Blog veröffentlicht.

Diesen Beitrag zitieren als:

Lameli, Alfred. 2022. 800 Jahre Dialekt in Marburg. Sprachspuren: Berichte aus dem Deutschen Sprachatlas 2(7). https://doi.org/10.57712/2022-07.