Es gibt über 3000 Wenkerkarten. Sie alle zeichnet aus, dass sie ein einzelnes Wort, mitunter auch nur einen Wortbestandteil dokumentieren (z.B. eine Silbe oder einen Wortstamm, vgl. die Karten Brot oder Kleid(-er)). Analysen, die mehrere Worteinheiten betreffen, sind rar, wurden aber punktuell durchgeführt, z.B. bezogen auf die Wortstellung. So zeigt Fleischer (2011), wie sich z.B. die Abfolge von Pronomen (… ihr es gesagt vs. … es ihr gesagt) je nach Region in den Wenkersätzen unterscheidet. Hingegen gibt es auf Grundlage des Wenkermaterials bislang keine Analysen zu prosodischen Eigenschaften der Dialekte, also z.B. zum Sprechrhythmus, dem die Dialekte folgen. Nicht auszuschließen ist, dass sich die Regionen auch in dieser Hinsicht unterscheiden. Daher soll ein neuer Blick auf die Wenkererhebung geworfen werden, indem der Frage nachgegangen wird, ob sich in den Übersetzungen einzelner Wenkersätze Unterschiede im Rhythmus der Sätze nachweisen lassen. Sollte dies der Fall sein, so ist weiterhin zu fragen, inwieweit sich dabei regionale Unterschiede abzeichnen.

Betont, unbetont, betont, unbetont: Vom Stabreim zum Trochäus

Das Deutsche ist eine Sprache, deren Rhythmus auffallend oft der regelmäßigen Abfolge von betonten und unbetonten Silben folgt (Trochäus). Sprachhistorisch lässt sich diese Präferenz auf den Umbau des Akzentsystems in germanischer Zeit zurückführen. Das Lateinische, das die indogermanische Sprachgruppe und damit unsere sprachliche Vorzeit repräsentiert, zeigt, wie die Akzentverhältnisse in vorgermanischer Zeit waren, nämlich relativ frei. Im Paradigma des lateinischen Verbs amare (‘lieben’) wird dies schon an wenigen Beispielen deutlich:

| ámo | ‘ich liebe’ | 1. P. Sg. Präsens |

| amábam | ‘ich liebte’ | 1. P. Sg. Imperfekt |

| amaverám | ‘ich werde lieben’ | 1. P. Sg. Futur I |

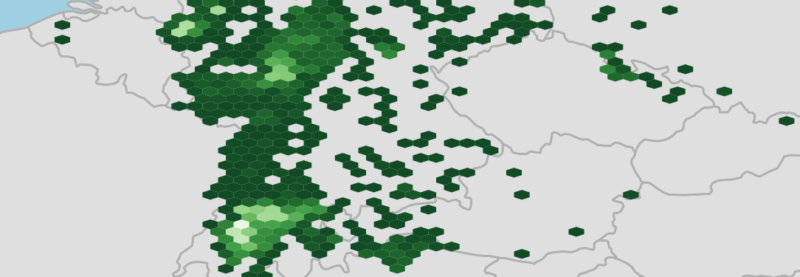

In germanischer Zeit kommt es zur Vereinfachung dieses zwar nicht regellosen, aber doch insgesamt komplizierten Systems hin zu einer vorrangigen Betonung der ersten Silbe eines Wortes. Dieser Fokus auf den Wortanfang wird in der Stabreimdichtung deutlich. Die folgende Zeile aus dem Hildebrandslied (8. Jahrhundert n. Chr.) verdeutlicht nicht nur, wie sich die Wortanfänge innerhalb des Verses wiederholen, sondern auch, wie strikt der Akzent, wenn er gesetzt wird, auf den Wortanfang fällt:

Sie strafften ihre Hemden und legten sich ihr Schwert an

Während sich der Stabreim als literarisches Mittel weithin verlor, prägt die Initialakzentuierung die deutsche Sprache noch immer. Das Deutsche präferiert häufig ein trochäisches Muster aus sich abwechselnden betonten und unbetonten Silben. Ein solches Muster ist gerade bei einer flektierenden Sprache wie dem Deutschen günstig, ermöglicht es doch im Redefluss das Alternieren von z.B. lexikalischer Information – ausgedrückt im Wortstamm – und grammatischer Information, die sich über die Flexionsendung ausdrückt. Das lässt sich zum Beispiel am Nominalkomplex verdeutlichen, mit dem der zweite Wenkersatz (WS 2) beginnt:

der gúte álte Mánn

Der Artikel (der) bildet einen unbetonten Auftakt, der eine rein grammatische Funktion trägt. Es folgen zwei zweisilbige Adjektive (gúte álte), bei denen jeweils die erste Silbe betont ist und zugleich die lexikalische Information einführt, während die zweite Silbe jeweils unbetont ist und die durch den Artikel bereits angelegte grammatische Information trägt (Nominativ, Singular, Maskulinum). Ein einsilbiges Substantiv (Mánn) beschließt die Äußerung. Unter Berücksichtigung der Wortgrenzen (.) sowie betonten (–) und unbetonten (⏑) Silben ergibt sich das Schema:

(⏑.)–⏑.–⏑.–

Rhythmisch handelt es sich in diesem standardsprachlichen Ausdruck um einen Trochäus mit Auftakt, der hier in Klammern gesetzt wurde. Die Frage ist, inwieweit sich dieser Rhythmus auch in den Dialekten des deutschen Sprachraums zeigt. Aus den wortbasierten Wenkerkarten ist diese Information kaum zu gewinnen. Es müssen die Sätze selbst in den Blick genommen werden. Durch die engagierte Mithilfe von Personen aus dem gesamten deutschen Sprachraum – in der Wissenschaftslandschaft spricht man von Citizen Scientists – ist dies nun erstmals möglich.

Der Datensatz: Transliteration der Wenkersätze

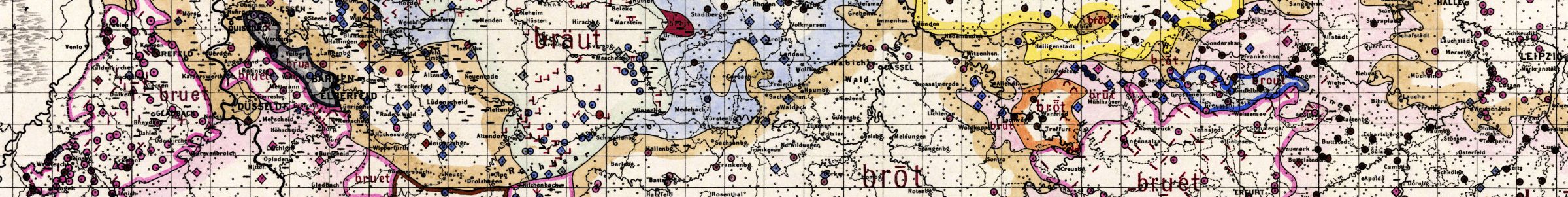

In der Wenkerbogen-App wurden bis zum Ende des Jahres 2024 mehr als 5600 Wenkerbögen und mehr als 175.000 Wenkersätze transliteriert. Das entspricht grob 10% des Gesamtumfangs. Damit hat sich das 2020 aufgenommene Citizen-Science-Projekt als Erfolgsmodell etabliert. Erste Auszeichnungen an diejenigen Personen, die die Schallmauer von 10.000 transliterierten Sätzen durchbrochen haben, sind bereits vergeben worden. Abbildung 1 zeigt als Übersicht die regionale Verteilung der bisherigen Transliterationen. Je heller der Grünton ausfällt, desto mehr Transliterationen liegen in den Regionen vor. Noch ist das Ortsnetz unausgewogen; es bestehen zahlreiche Lücken, doch ist die regionale Verteilung der Transliterationen nun schon so weit, dass erste raumübergreifende Analysen möglich sind.

Im vorliegenden Fall interessieren aus den Wenkersätzen (WS) 2 und 4 folgende syntaktische Teile:

| WS | Teilsatz | Typ | Schema | Deutschsprachige Transliterationen (Translit. insg.) |

|---|---|---|---|---|

| 2 | Es hört gleich auf zu schneien | Hauptsatz | (⏑.)–.⏑.–.⏑.–⏑ | 3923 (4439) |

| 4 | Der gute alte Mann | Nominalphrase | (⏑.)–⏑.–⏑.– | 3806 (4320) |

Die Analyse greift ausschließlich auf die deutschsprachigen Übersetzungen der Wenkersätze zurück. Dabei geraten mit WS 2 und WS 4 zwei unterschiedliche syntaktische Typen in den Blick, die jedoch beide in der schriftsprachlichen Vorgabe ein alternierendes Rhythmus-Schema aufweisen. Gegenüber dem oben bereits aufgeführten WS 4 verdeutlicht WS 2, wie sich dieses alternierende Schema über Wortgrenzen hinweg verteilen kann.

Blick in den Sprachraum: Rhythmus regional

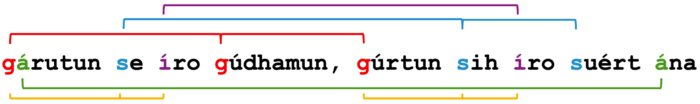

Abbildung 2 zeigt für WS 2 eine Präferenz für einen alternierenden Rhythmus im Norden und eine Präferenz für einen Rhythmus, der diesem alternierenden Muster nicht entspricht, im Süden. Dazwischen liegt ein großes Mischgebiet mit unterschiedlichen räumlichen Schwerpunkten.

Im Süden ergibt sich der nicht-alternierende Rhythmus sehr häufig aus einer anderen syntaktischen Struktur, bei der die Präposition zu als Erweiterung des Infinitivs ausfällt (Beispiel 1, s.u.). Da der Satz bis auf das Verb nur einsilbige Wörter aufweist, schlägt sich dieser Ausfall unmittelbar auf die Rhythmisierung des Satzes nieder. Sehr häufig begegnen aber auch Fälle wie in Beispiel 2, wo die Präposition zwar erhalten ist, dann aber proklitisch mit dem Verb verschmolzen ist. In solchen Fällen ist der Rhythmus folglich nicht von syntaktischen Eigenschaften des Dialekts beeinträchtigt wie in Beispiel 1, sondern von morphologischen. Solche proklitischen Fälle begegnen häufig auch im mitteldeutschen Sprachraum, wie in Beispiel 3. Im Norden ist das Schema hingegen auch im Dialekt weithin alternierend wie im Standarddeutschen, so z.B. in Beispiel 4.

| 1 | Äs hert bald üif schniju | ⏑–⏑– –⏑ | Zwischbergen/Wallis |

| 2 | Es hört glich uf z’schneie | ⏑–⏑– –⏑ | Maleck/Baden |

| 3 | Et höt gleich off z’schneie | ⏑–⏑– –⏑ | Langendernbach/Lahn-Dill-Kreis |

| 4 | Et hört glieks ob tau schnien | ⏑–⏑–⏑– | Blankenburg/Harz |

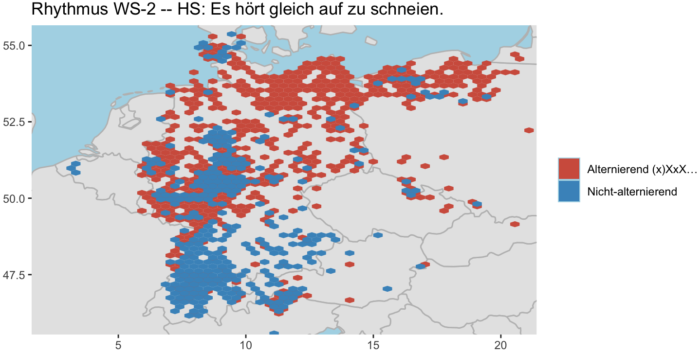

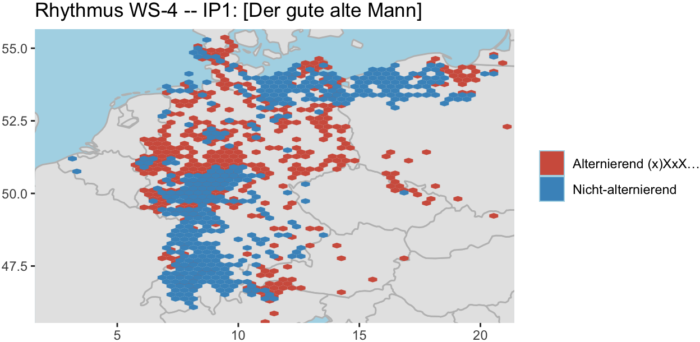

Etwas anders sind die Ergebnisse für Wenkersatz 4 gelagert, wo im Norden und Süden das nicht-alternierende Muster weiter verbreitet ist.

Der Unterschied zu Abbildung 2 lässt sich leicht erklären. In den nördlichen und südlichen Dialekten fällt bei zahlreichen Adjektiven und Substantiven der auslautende e-Laut aus. Diese sog. Schwa-Apokope ist im Wenkeratlas z.B. im Wort Affe prototypisch einzusehen. Auch die flektierten Formen der Adjektive gut und alt sind hiervon i.d.R. betroffen, so z.B. in den Beispielen 5, 6 und 7. Kontrastbeispiele aus dem westlichen und östlichen Sprachgebiet, wo die Schwa-Apokope nicht stattgefunden hat, bieten die Beispiele 8 und 9.

| 5 | Dei gaur ohl Mann | ⏑– – – | Selmsdorf/Mecklenburg |

| 6 | Dan god’ ol’ Monn | ⏑– – – | Wangerooge/Ostfriesland |

| 7 | Der gout alt Moh | ⏑– – – | Nürnberg |

| 8 | D’ goaure ahle Mann | ⏑–⏑–⏑– | Friedberg/Hessen |

| 9 | Der jute olle Mann | ⏑–⏑–⏑– | Rixdorf/Neukölln |

Überraschend sind hingegen v.a. diejenigen Fälle im norddeutschen Apokope-Gebiet, in denen der e-Laut nicht ausgefallen ist, wie in den Beispielen 10 und 11. Daneben bestehen Zwischenformen wie in Beispiel 12. Diese Fälle verhalten sich gegen die Erwartung, wie sie etwa durch die Affe-Karte gegeben ist.

| 10 | Dei gaude olle Mann | ⏑–⏑–⏑– | Ahlbeck/Usedom |

| 11 | De gode ole Mann | ⏑–⏑–⏑– | Cuxhaven |

| 12 | De goode ohl‘ Mann | ⏑–⏑– – | Bremen |

Syntaktische Kohärenz durch Rhythmus

Eine Erklärung liegt insbesondere für die Beispiele 10 und 11 in der Informationsstrukturierung des syntaktischen Komplexes. Dieser Komplex bildet zugleich eine sog. Intonationsphrase, d.h. eine hinsichtlich ihrer Intonationskontur in sich geschlossene Einheit. Formal ist die Intonationsphrase im vorliegenden Fall durch die Ränder der Nominalklammer des Satzes zwischen Artikel und Substantiv begrenzt (der…Mann). Damit bildet sie eine zusammenhängende Sinneinheit. Es entsteht vor diesem Hintergrund der Eindruck, dass der alternierende Rhythmus die Aufgabe übernimmt, die Kohärenz dieses Komplexes zu stärken. Zugleich wird damit die Apokope gehemmt. Ganz offensichtlich verfahren die Dialektregionen hierbei jedoch unterschiedlich.

Fazit

Der Vergleich der beiden Karten zeigt, dass es im deutschen Sprachraum Regionen gibt, die eine Präferenz für die Rhythmisierung syntaktischer Strukturen (Sätze, Phrasen) aufweisen. Die Nominalphrase in WS 4 (der … Mann) sticht dabei hervor. Sie folgt einer Klammerstruktur, die sich seit der althochdeutschen Epoche aufgebaut hat. Das Beispiel deutet an, dass mit der zunehmenden Füllung durch Attribute zwischen Artikel und Substantiv auch eine alternierend rhythmische Struktur angelegt wurde. Betrachtet man unter diesem Eindruck die Verbalklammer in WS 2 (hört … auf), so ist hier in praktisch allen Regionen das alternierende Rhythmus-Schema umgesetzt. Die Annahme einer signifikanten Verbindung von Klammerstruktur und Rhythmus ist damit weiter erhärtet. Gestört ist dieses Schema nur dann, wenn wie in dem sehr seltenen Beispiel 13 der erweiterte Infinitiv zu schneien in die Klammer integriert wird. Vielleicht ist der Infinitiv also deswegen außerhalb der Klammer gesetzt, um – ähnlich wie in WS 4 – die Kohärenz der Klammer und darüber hinaus des ganzen Satzes über den alternierenden Rhythmus zu stärken. Ein alternierender Rhythmus wäre in den südlichen Regionen innerhalb der Verbalklammer auch dann möglich, wenn, wie in Beispiel 14 belegt, die Präposition ausfällt. Diese Beispiele sind allerdings sehr selten.

| 13 | ’s härt glei zu schnei’n ūf | ⏑–⏑⏑–⏑ | Neudorf (Nová Ves/Sudentenland) |

| 14 | Es head glei schneim auf | ⏑–⏑–⏑ | Wald an der Alz |

Deutlich wird am Beispiel der Schwa-Apokope aber auch, dass sich bisweilen Faktoren, die auf die prosodische Struktur der Dialekte in unterschiedlicher Weise Einfluss nehmen, überlagern können. Der Trochäus wirkt so gesehen zwar sehr tief in das Sprachsystem des Deutschen hinein, jedoch in regional unterschiedlich ausgeprägtem Maße. Noch ist über die näheren Umstände zu wenig bekannt. Es wäre daher von hohem Interesse, über die vorliegenden Sprachspuren hinaus noch weitere Phrasen zu prüfen und zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Die Transliterationen der Wenkerbogen-App werden hierfür neue Möglichkeiten liefern. Die Arbeit der Citizen Scientists kann vor diesem Hintergrund gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Literatur

Fleischer, Jürg (2011). … und habe es ihr gesagt. Zur dialektalen Abfolge pronominaler Objekte (eine Auswertung von Wenkersatz 9). In: Elvira Glaser, Jürgen Erich Schmidt & Natascha Frey (Hrsg.): Dynamik des Dialekts – Wandel und Variation. Akten des 3. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD), 77–100.

Diesen Beitrag zitieren als

Lameli, Alfred. 2025. Rhythmus regional – Ein neuer Blick in den Sprachraum dank Citizen Science. In: Sprachspuren: Berichte aus dem Deutschen Sprachatlas ………